- 要約(最初に結論)

- なぜ、これほど選びにくくなったのか

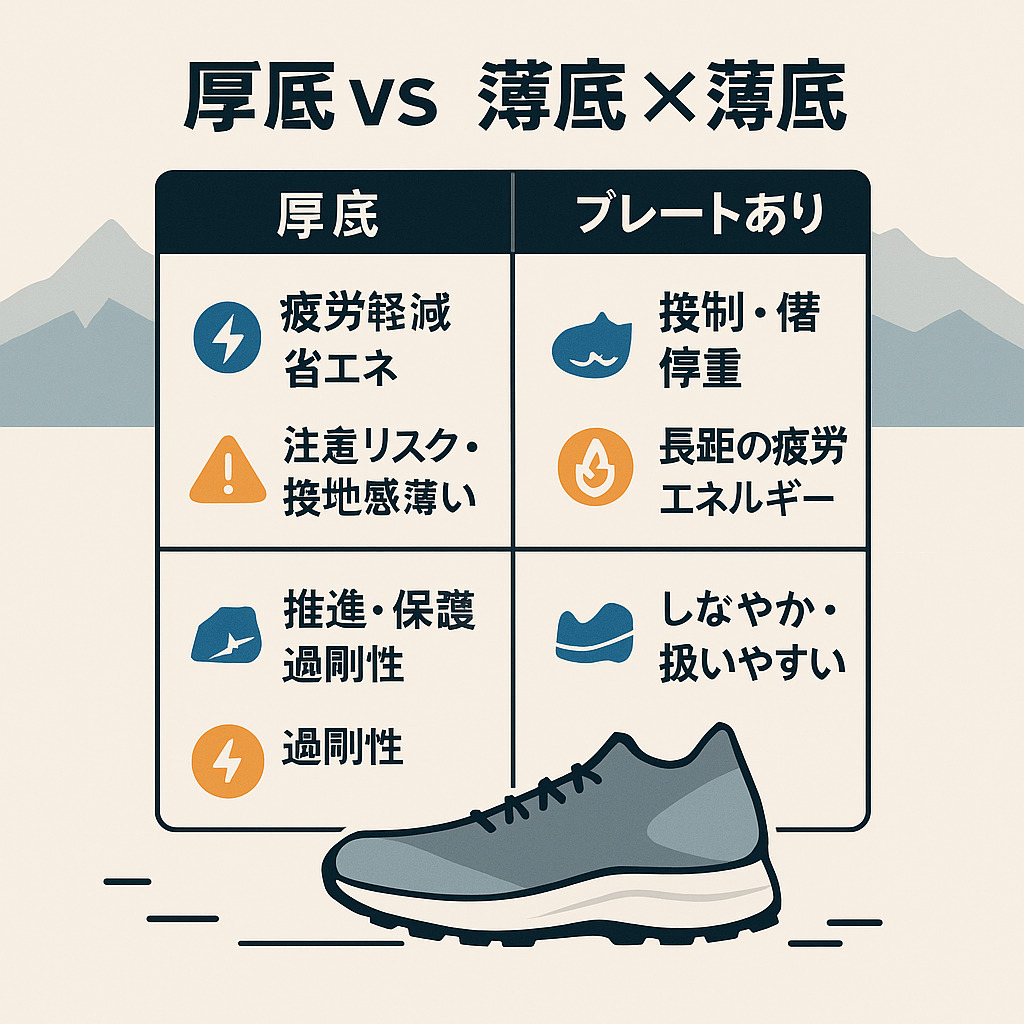

- 厚底 vs 薄底:メリット・デメリットの正体

- プレート(カーボン/ナイロン/ロックプレート)の使いどころ

- “接地を支配する”5点セット

- 距離・地形・ペースでの最適化マップ

- 厚底で捻挫しないための現実解

- 薄底をロングで成立させる工夫

- ローテーション戦略(現実的で強い)

- サイズとフィットで失敗しないコツ

- よくある誤解と落とし穴

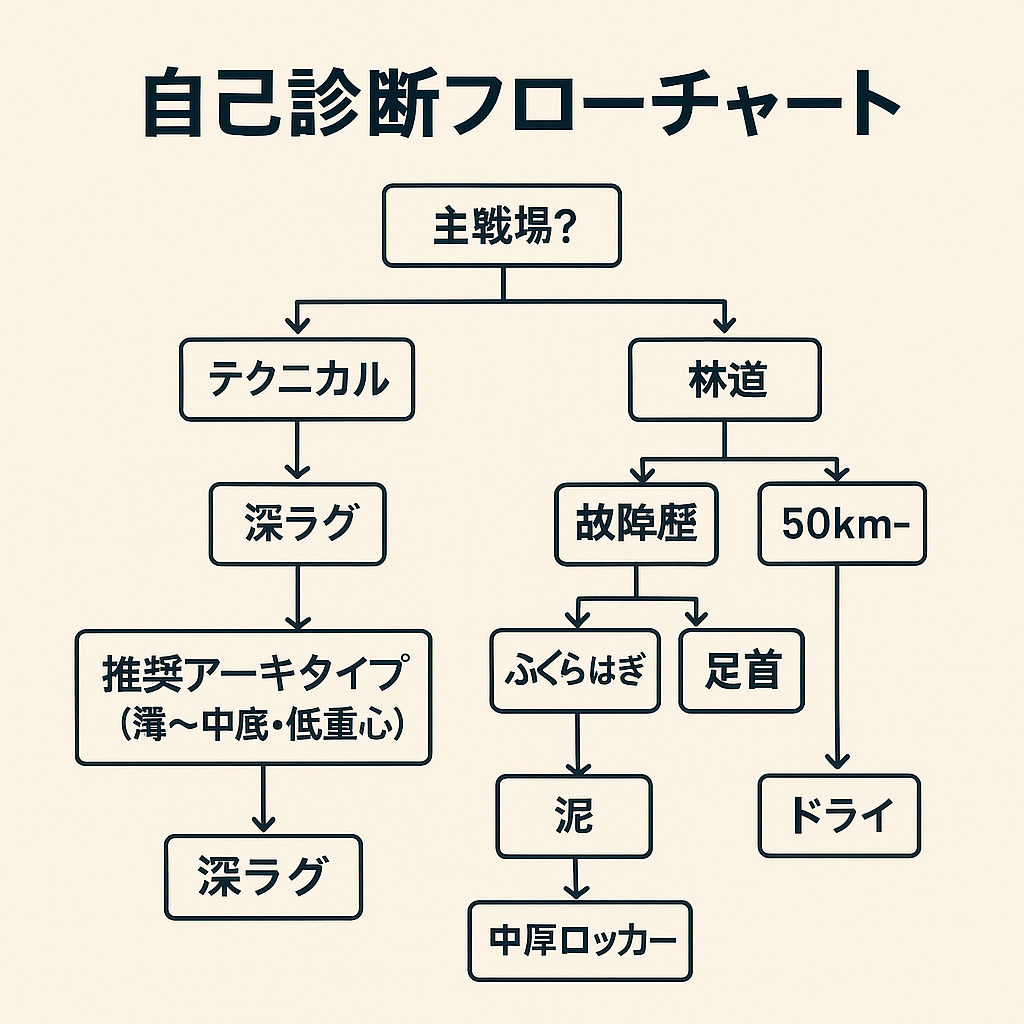

- 自己診断フローチャート(簡易版)

- トレイル“ならでは”のチェックポイント

- 練習メニューに合わせた選び分け

- 予算と耐久のリアル

- 初心者とシリアスで、どう変わる?

- レース当日までの運用

- FAQ(AEO向け簡潔回答)

- まとめ:あなたの「正解」は、コース×身体×目的の交差点にある

要約(最初に結論)

- 地形・距離・スピード・あなたの身体(足幅、筋力、ケガ歴)の4軸で選ぶと迷子になりにくい。

- 厚底は疲労軽減・エネルギー節約に強い一方、重心が高く捻挫リスクや接地感の薄さに注意。

- 薄底は安定・万能・接地感に優れるが、長距離では脚へのダメージやエネルギー消費が増えがち。

- カーボン/プレートは「推進+保護」の武器にもなるが、**テクニカル路ではオーバーステア(過剛性)**になりやすい。

- 最終的にはラグ(突起)・ゴムコンパウンド・ベース幅・ドロップ・フィットの「5点セット」を地形と脚力に合わせて最適化する。

- レース用の“尖った一足”と、練習・悪天候用の“相棒”を分ける2〜3足ローテが、コスパも安全性も高い。

なぜ、これほど選びにくくなったのか

ここ数年でトレイルシューズは、ロード同様にフォーム(EVA/PEBA/ブレンド)やスタック(積層)、ロッカー形状、プレート(カーボン/ナイロン/ファイバー)が高度化。さらに用途特化(泥・岩・長距離・スカイラン・ファストパッキング)が細分化し、ラインナップが爆発的に増えました。結果として「何でもそこそこ走れる一足」よりも、条件に刺さる“特化型”が多いのが今の市場。

つまり、“一番良い靴”は存在せず、“あなたに最適な靴”の定義が文脈依存になった——これが選びにくさの本質です。

厚底 vs 薄底:メリット・デメリットの正体

厚底(ハイスタック)

- メリット

- クッション量が多く、筋ダメージ・足裏疲労の軽減に寄与。超長距離や下りの衝撃で恩恵大。

- 反発弾性の高いフォームやロッカーと組み合わさると、省エネ巡航に強い。

- デメリット

- 重心が高くなり、横ズレや捻挫のトルクが増える。

- フォームが衝撃を吸うため、**プロプリオセプション(足裏感覚)**が鈍りやすい。

- テクニカルな岩場・斜面トラバースで接地読みが難しくなることがある。

薄底(ロースタック)

- メリット

- 地面の情報を拾いやすく、置き足の精度が上がる。

- 安定性が高い(重心が低い、ねじれに強いモデルが多い)。短〜中距離のテクニカルに◎。

- シューズ自体が軽く、クイックな足さばきがしやすい。

- デメリット

- 保護が薄く疲れやすい。ロングではふくらはぎ・足底の消耗が蓄積。

- 距離が伸びるとエネルギー消費が増えやすい(個人差あり)。

迷ったら:

- テクニカル短中距離中心 → 薄底/中底+広いベース幅

- 長距離・林道・グラベル多め → 厚底+ロッカー+安定設計

- ミックス → 中厚(スタック中庸)でベース幅広め・ロッカー控えめ

プレート(カーボン/ナイロン/ロックプレート)の使いどころ

- 推進:カーボンなど高剛性プレートはリズムが一定の林道・緩斜面で効率がいい。

- 保護:プレートは石突きからの保護にも効く(ロックプレートの役割)。

- 注意点:高剛性はねじれ追従性を落とす。岩の三点接地やサイドヒルでは「接地面が逃げない」ため、バランス喪失や足首ストレスに繋がることも。

- 代替:ナイロン/ファイバープレートや前足部のみの部分剛性は、推進と柔軟性の折衷でトレイル向けに扱いやすい。

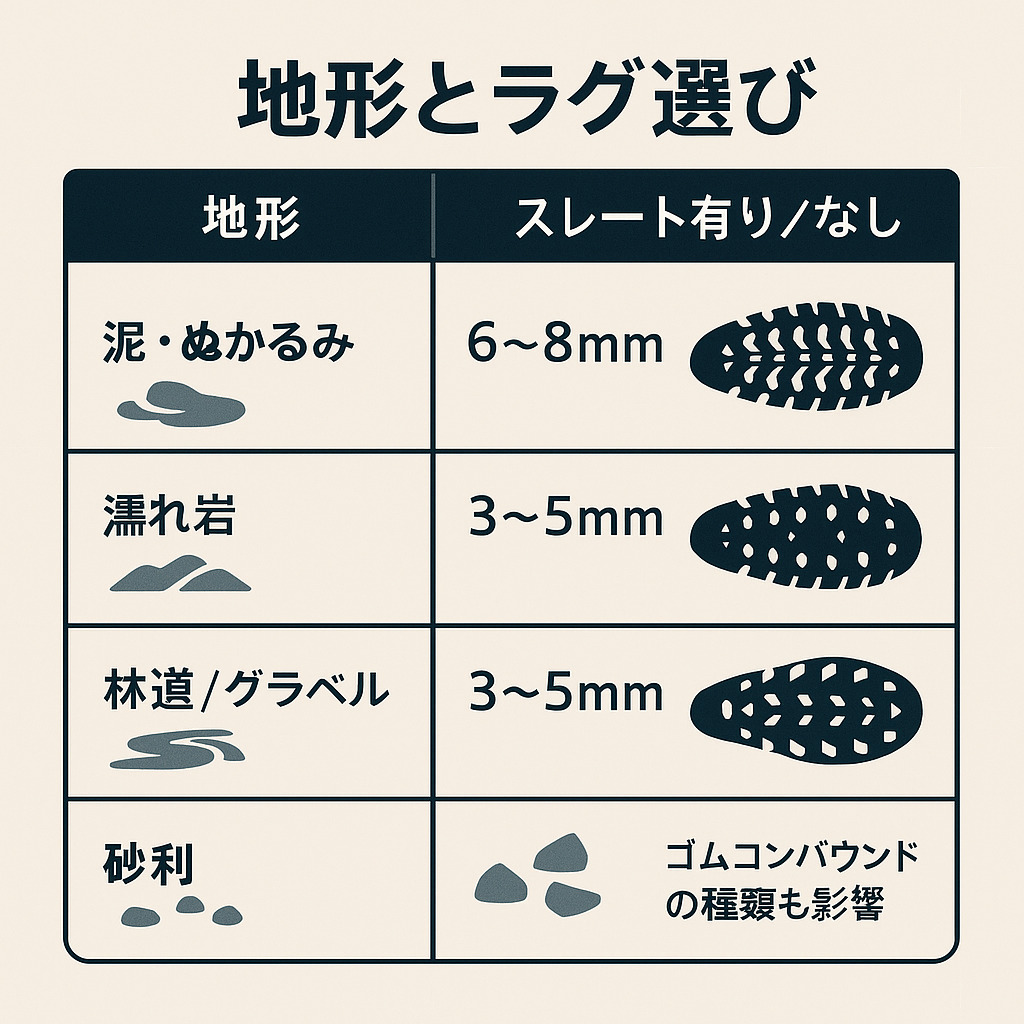

“接地を支配する”5点セット

1) ラグ(突起)形状・深さ

- 泥・雪・ぬかるみ:6〜8mmの深いラグ、間隔広めで泥抜け良し。

- 岩・硬路面・ドライ:3〜5mmの低〜中ラグ、接地面積を確保しエッジでグリップ。

- 万能:4〜6mm前後、方向性のある矢印/ヘリンボーンで登り下りのトラクションを両立。

2) ゴムコンパウンド

- ウェット岩には**高摩擦系コンパウンド(例:メガグリップ系・スティッキー系)**が効く。

- 砂岩・林道メインなら耐摩耗性重視の硬めでもOK。

- **日本の里山(濡れ根っこ+泥)**は“濡れグリップ×泥抜け”の両立が鍵。

3) ベース幅・サイドウォール

- ベース(接地幅)が広いほど横安定。厚底でも**フレア(外側に張り出した壁)**があると捻れに強い。

- ミッドフットの“絞り”が強いと、タイトコーナーで俊敏だが横倒れ感が出ることも。

4) ドロップ(踵—つま先高低差)

- 0〜4mm:前/中足接地になりやすい。腱・下腿負荷に注意だが、下りでの前乗り安定が得やすい。

- 6〜10mm:踵接地寄りでもリズムを作りやすい。長い下りでのふくらはぎ温存に有利。

- 結論:普段のフォームに近いドロップから微調整。いきなり劇的変更は故障リスク。

5) フィット(ラスト・ボリューム・アッパー)

- 前足部の横幅/ボリューム:足指の開き(トースプレイ)を許容するか。長距離は指先余裕(5〜10mm)。

- ヒールロック:踵抜けがあると下りで爪ダメージ。ランナーズノット活用。

- アッパー素材:

- テクニカル:伸びにくい補強+トーボックス保護

- 暑熱・ウォーター:通気・排水・ドレイン

- 砂礫:ガイター対応・砂噛み抑制

距離・地形・ペースでの最適化マップ

距離

- 〜20km(スカイ・ショート):薄〜中底、軽量、ねじれ剛性高め、クイックな足さばき。

- 30〜80km(トレマラ〜ミドル):中底、ベース幅やや広、ロッカー中庸、保護と反発のバランス。

- 100km〜100M(ウルトラ):中〜厚底、安定設計、ロッカー有り、甲圧ゆるめ、排水・通気良好。

地形

- 岩・濡れ岩:低〜中ラグ+スティッキーコンパウンド、薄すぎない保護。

- 泥・粘土質:深いラグ、プレートは柔め、アッパーは泥抜けとロック。

- 林道・グラベル:ロッカー+反発フォーム、ラグ浅め、耐摩耗性。

- スクリーミー(砂利):ラグは中程度、面圧と噛みのバランス。

ペース/目的

- テンポ走・レース:反発・軽量・剛性をやや上げる。

- ロング練・回復走:クッション・安定・保護を優先。

厚底で捻挫しないための現実解

- 幅広ベース&外側フレアのモデルを選ぶ。

- ミッドソール側壁が高め(足を包む)だと横ズレを抑える。

- ラグ配置が外周まで密なソールは、端でもグリップが抜けにくい。

- 足首・中臀筋の補強(片脚バランス、カーフレイズ、ヒップヒンジ)を並行。

- 下りは重心やや前、ストライド短め・ピッチ高めに修正。

- 足首が弱い人はプレート剛性を落とす/前足部のみ剛性など「しなり」を残す。

薄底をロングで成立させる工夫

- ロックプレート内蔵や硬めのインソールで足裏保護を追加。

- フォアフットの負荷分散(メタヘッド形状のインソールなど)を検討。

- 補給とフォーム管理で後半の前傾・接地崩れを抑制。

- コース上で最も荒れる区間に合わせてシューズを決める。そこに合わせられないなら無理しないで中厚へ。

ローテーション戦略(現実的で強い)

- 万能トレーナー(中厚・中ラグ・安定):日々の練習と8割の現場をカバー。

- レース/スピード用(軽量・反発・やや剛性):タイムを狙う日。

- マッド/テクニカル特化(深ラグ or 低重心):天候・路面が荒れる日。 → 2足でも可。**「万能+特化」**でハマらない日を作らない。

サイズとフィットで失敗しないコツ

- 夕方に試着(足がむくんだ状態)。

- 靴下は本番厚み、インソール使用予定なら持参。

- つま先に約5〜10mmの余裕。下りで爪を守る。

- 踵抜けはランナーズノットで改善するかサイズ再検討。

- 超長距離はハーフサイズアップ+甲ゆとり。

- 外反母趾/幅広なら、スクエア型トーボックスや広ラストを優先。

よくある誤解と落とし穴

- 「カーボン=常に速い」 → トレイルはねじれ・傾きが多く、過剛性はコントロールを損なう。コース次第。

- 「ラグは深いほど偉い」 → 岩や硬路面では接地が減り逆効果。泥以外は中庸が万能。

- 「厚底にしたら絶対安全」 → 疲労は減るが捻挫トルクは増えうる。設計とフォームの最適化が必須。

- 「ショップで立っただけでOK」 → 前傾して踏み返す・サイド荷重・下りを想定した動的試着を。

自己診断フローチャート(簡易版)

- 主戦場は?

- テクニカル多め → 薄〜中底/低重心/中ラグ以上

- 林道・走れる登山道 → 中〜厚底/ロッカー/浅〜中ラグ

- 距離は?

- 〜30km → 軽量・安定・接地感

- 50km〜 → 保護・安定・ロッカー・フィット余裕

- 今のフォーム/故障歴は?

- アキレス腱・ふくらはぎ弱い → ドロップ高め

- 足首不安 → ベース幅広+過剛性回避

- 天候・季節

- 濡れ・泥多い → 深ラグ+スティッキー

- ドライ・岩 → 浅〜中ラグ+粘着コンパウンド

- 優先順位(1つだけ選ぶなら)

- タイム → 反発・軽量

- 完走/安全 → 安定・保護

- 汎用性 → 中庸(中スタック・中ラグ・広ラスト)

トレイル“ならでは”のチェックポイント

- トーガード:つま先の岩ヒットを防ぐ。

- ガセットタン:砂・小石侵入を抑えフィット安定。

- レースポケット/BOA:ほどけ対策。

- ドレインホール:渡渉後の排水性。

- ねじれ剛性の「質」:縦は推進、横は許容が安全。

- ミッドソールの“壁”:足を包む形状は安心感に直結。

練習メニューに合わせた選び分け

- 不整地ドリル(片足バランス、丸太スキップ):薄め・安定重視で接地覚醒。

- 下り反復:厚め・安定でフォーム崩れ抑制(ときどき薄底で神経系に刺激)。

- ロング LSD:厚め・ロッカーで省エネ巡航。

- ファルトレク/ビルドアップ:軽量・反発寄りでテンションを上げる。

予算と耐久のリアル

- 高反発フォームやプレート搭載は一般に価格上昇。

- アウトソール摩耗は路面と走り方次第。林道多めなら耐摩耗性重視。

- ローテーションでミッドソールの復元時間を確保し、ヘタリを遅らせるのがコスパ◎。

初心者とシリアスで、どう変わる?

- ビギナー:中厚・中ラグ・広めベース・フィット余裕。まずは安全性と汎用性。

- 中上級:コース別に特化型を足す。レースは狙いを絞った一足を。

レース当日までの運用

- レース30〜50km手前までに慣らす(硬いプレートは徐々に)。

- 当日想定の補給・靴下・テーピングで通し稽古。

- 天気が崩れたら、「深ラグ」or「安定厚底」へ直前スイッチも選択肢。

FAQ(AEO向け簡潔回答)

Q. 初心者は厚底と薄底どっち?

A. 中厚の安定設計が無難。テクニカル主体ならやや薄め・低重心でも良い。

Q. カーボンは要る?

A. 林道主体の高速巡航では有利。岩場・ねじれが多いコースでは過剛性に注意。

Q. 100km超はサイズ上げるべき?

A. 0.5サイズアップ+つま先余裕が定番。下り爪対策に踵ロックも併用。

Q. ドロップは何mmが正解?

A. 普段のフォームに近い値から。ふくらはぎ弱いなら6〜10mm、前/中足接地なら0〜6mm。

Q. 捻挫しやすい。対策は?

A. 広いベース・外側フレア・中剛性プレート、足首/中臀筋の補強、下りはピッチ高め。

Q. 1足で全部は無理?

A. 中庸設計なら8割はカバー可能。天候が荒れる日は特化を用意すると安全。

まとめ:あなたの「正解」は、コース×身体×目的の交差点にある

- 厚底は疲労軽減、でも安定設計とフォームがセットで安全。

- 薄底は技術が活きる、ロングには保護強化やフォーム管理を。

- プレートはコースと剛性の相性が命。過剛性はテクニカルで裏目に出る。

- ラグ・コンパウンド・ベース幅・ドロップ・フィットを、あなたの条件に合わせて最適化する。

- 最後に残るのは、ローテーションと練習。道具と身体の両輪が揃って初めて、シューズは武器になる。

行きたい山、走りたい距離、今のあなたの脚で、最適解は変わります。

この記事を“基準表”に、次の一足を理由を持って選びましょう。

コメント