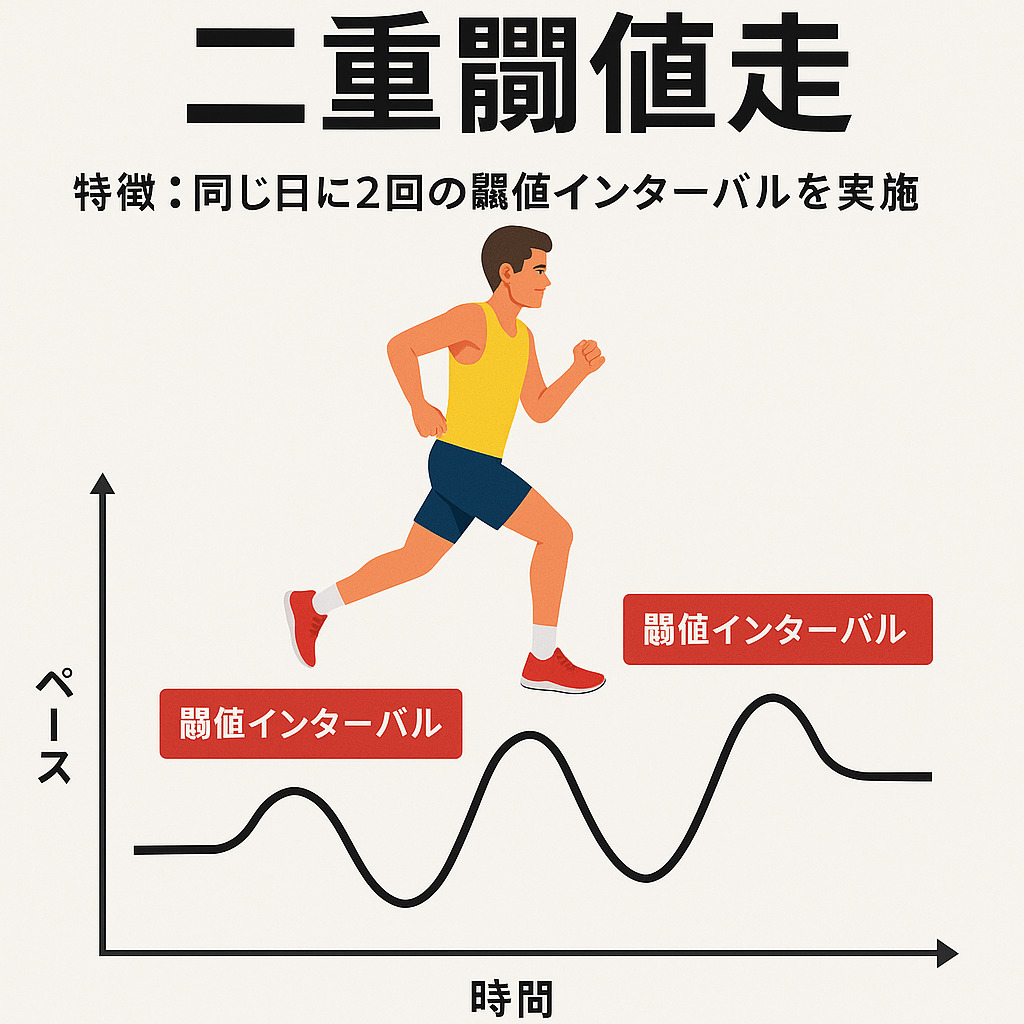

近年、1500m世界王者のヤコブ・インゲブリグツェン選手が採用していることで注目が高まっているのが「二重閾値走(ダブル・スレッショルド)です。ノルウェー発祥のこのトレーニング法は、従来の乳酸閾値走より少し遅いペースで同じ日に二つの閾値インターバルを行うのが特徴です。開発者のマリウス・バッケン氏は5,500回以上の乳酸測定を繰り返し、一般に基準とされてきた4 mmol/Lでは強すぎることを発見。2–3 mmol/L程度の低い血中乳酸濃度で走ることで筋ダメージを抑えつつトレーニング量を大幅に増やせることが分かり、1990年代末から二重閾値走を導入しました。

なぜ2回の閾値走が有効なのか

生理学的背景

- 低〜中強度でのトレーニング量拡大:ノルウェーの長距離走者は週平均120〜180 km走っており、その75〜80 %は低強度ゾーン(心拍の62–82 %)で行われています 。ただし、基礎期には有酸素閾値ペース(82–90 %HRmax)で2〜4回のインターバルを行い、これらを1日に2回実施するケースが多い 。これにより血中乳酸は2〜4 mmol/Lに保たれ、ミトコンドリアの増殖や乳酸利用能力の向上が促されます 。

- 回復の効率化:2024年に発表された研究では、通常の単一長時間セッションと短い二分割セッションを比較したところ、二分割セッションでは心拍数と血中乳酸濃度が低く、RPE(主観的運動強度)や翌日の筋疲労も少なかった 。つまり1回の長い閾値走を2回の短いセッションに分けることで、疲労を抑えつつトレーニング時間を確保できることが確認されています。

バッケン氏の発見

- バッケン氏は、乳酸濃度が4 mmol/L近くになる従来の閾値走では回復に時間がかかり、週に1〜2回しか実施できないことに疑問を持ちました。そこで様々なパターンをテストした結果、1日のうちに2回の閾値インターバルを行い、その間に十分なイージーランを挟む方法が最も効果的であることを突き止めました 。

- 目標乳酸濃度を2.3〜3 mmol/Lまで下げることで、筋・腱への負荷や代謝ストレスが減り、翌日に回復走や長距離走をこなせる余裕が生まれます。実際、ランナーズコネクトなどの解説では、同じ日でも朝は5×1000 mを10 kmレースペースよりやや遅く走り(レスト60 秒)、夕方は3 マイルテンポランや1000 m×10本などを実施する例が紹介されています。

インゲブリグツェン選手の一週間

ヤコブ・インゲブリグツェン選手の典型的な週は以下のように構成されています(基礎期):

- 月・水・金:早朝と夕方に低強度ラン(各10 km)。

- 火曜日:午前に6分×5本の閾値インターバル(血中乳酸2 mmol/L以下) 、午後は1000 m×10〜12本の閾値インターバル(3.5 mmol/L以下) 。

- 木曜日:火曜日と同様に二重閾値走を実施。

- 土曜日:朝は坂ダッシュ200 m×20本(乳酸8〜10 mmol/L)、夕方はゆるい閾値走(40分、2 mmol/L以下) 。

- 日曜日:20 km前後のロングラン。

ポイントは、閾値走の合間は必ず十分な回復走や完全休養を挟むことです。ノルウェーのトレーニングの多くはゾーン1〜2(低強度)で行われ、二重閾値の日以外は極めて楽なペースで走っています。この「ボリュームは高いが強度は抑える」という姿勢が、競技力向上の鍵になっています。

科学的根拠

| エビデンス | 主な結果 |

|---|---|

| 系統的レビュー(2023) | エリート長距離選手の週走行距離は120〜180 km。トレーニングの75〜80 %は低強度。基礎期には有酸素閾値で2〜4回のセッションが行われ、その一部は1日に2回行われていた。高強度インターバルは週1〜2回のみ。 |

| LGTIT理論(2023) | 血中乳酸2~4.5 mmol/Lを目安にインターバルを行うと、レースペースより遅いスピードでも高い運動強度が得られ、カルシウム経路やAMPK経路を介してミトコンドリアの生成や脂質利用が向上する。 |

| 生理学実験(2024) | 1回の長時間閾値走と2回の短時間セッションを比較したところ、二重セッションでは心拍数や血中乳酸が低く、主観的疲労や筋肉痛も少なかった。長時間セッションは回復心拍数とトレーニング負荷が高く、翌朝の疲労が増した。 |

| ランナー向けガイド | バッケン氏の実験では2.3〜3.0 mmol/Lの範囲でトレーニングすると持久力とスピードがともに向上した。二重閾値走は週2日まで、セッション間は最低6時間空ける、総走行距離を急に増やさないなどの注意点が挙げられる。 |

期待できる効果

- 有酸素能力の向上 – 乳酸閾値を最大限に引き上げることで、より速いペースを長時間維持できるようになります 。

- 回復力の向上 – 強度を抑えることで筋損傷や神経的ストレスを減らし、翌日のトレーニングも質を保てます 。

- 怪我のリスク低減 – マラソンペースに近いスピードで走るため、筋腱への衝撃が軽減され、オーバートレーニングや故障のリスクが低くなります 。

注意点

- 総量が増えるため初心者向きではない:二重閾値の日は朝・夕合計30 km以上走ることもあり、週に180 km近く走るエリート選手向けのメソッドです 。市民ランナーが導入する場合は回数と距離を大幅に減らし、心拍計や乳酸測定器を活用して強度管理を徹底しましょう。

- 心拍・乳酸のモニタリング:2〜3 mmol/Lという「スウィートスポット」から外れないように、心拍数や乳酸値を定期的に測定します。心拍では最大心拍の約80〜90 %が目安です。

- リカバリーの優先:閾値走の間や翌日は低強度ランか完全休養を取り、睡眠や栄養にも十分配慮します。疲労が蓄積すると免疫低下や怪我につながります。

二重閾値走の実践例

以下は、一般ランナーが週に1回程度二重閾値走を試す際のモデルプランです。走行距離やペースは個人の実力に応じて調整してください。

| 時間帯 | セッション内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 午前 | 1000 m × 4〜6本 + レスト60秒。ペースは10 kmレースペースより10〜15秒/km遅く設定。心拍数は最大の80–85 %程度。 | 乳酸閾値付近でスピード持久力を刺激。 |

| 午後 | 20〜30分のテンポ走(ハーフマラソン〜マラソンペース)または800 m × 6本のインターバル。心拍は午前よりやや高くても乳酸3.5 mmol/L以下に抑える。 | 長い時間ゾーン3に留まることで乳酸処理能力を高める。 |

| 翌日以降 | 40〜60分のイージーランや完全休養。 | 筋疲労の回復と自律神経の調整。 |

まとめ

二重閾値走は、閾値付近のトレーニングを効率的に積み重ねるための革新的なメソッドです。マリウス・バッケン氏が提唱し、ヤコブ・インゲブリグツェン選手の成功によって世界的に注目されています。科学的研究でも、1日に2回の短い閾値セッションが単一の長いセッションよりも回復に優れ、長期的なスタミナ向上につながることが示されています 。一方で高いボリュームと緻密な強度管理が必要であり、初心者やレクリエーションランナーが導入する際は慎重な調整が不可欠です。

練習のバリエーションとして採り入れることで、新たな刺激を得られるかもしれません。しかし、自分の身体の声を聞き、十分な回復とモニタリングを怠らないことが、成果を引き出す鍵となります。理論と実践のバランスを保ちながら、自分に合った「スウィートスポット」を見つけてください。

コメント